Cultura

La paz se toma la palabra para que hacer las paces sea posible en Colombia

En esa lucha sin cuartel que debería comprometer a los colombianos, a aquellos que envejecieron en medio de bombas, asesinatos y secuestros; y los jóvenes, ausentes de cuerpo pero intentando sanar secuelas y al mismo tiempo sufriendo nuevas violencias, proyectos como La Paz se Toma la Palabra de la subgerencia cultural del Banco de la República, deben destacarse como una iniciativa que construye país sin olvidar la memoria.

Que la firma de un acuerdo de paz ahonde la división de una sociedad como ocurrió en Colombia, reitera la importancia de esforzarse para hacer las paces por encima de todo. Sin que esto signifique la negación de un conflicto que ha heredado muerte, dolor y odio durante generaciones; ni rechazar el derecho a recordar y negociar el perdón.

En esa lucha sin cuartel que debería comprometer a los colombianos, a aquellos que envejecieron en medio de bombas, asesinatos y secuestros; y los jóvenes, ausentes de cuerpo en esas viejas tragedias pero intentando sanar secuelas mientras sufren nuevas violencias, proyectos como La Paz se Toma la Palabra de la subgerencia cultural del Banco de la República, deben destacarse como una iniciativa que construye país sin olvidar la memoria.

Como uno de los pilares de este gran proyecto aparece Hacer las Paces, que desde el 15 de septiembre y hasta el 30 de noviembre estará en la Biblioteca del Banco de la República en Girardot.

Basado en la manera como los wayuu ̶ oriundos de la Guajira ̶, los nasa del departamento del Cauca o los sobrevivientes del conflicto armado han «construido escenarios de escucha, reconocimiento, deliberación y entendimiento» con el fin de dirimir los conflictos violentos, la exposición Sanaduría, mediaciones para tejer sentidos plurales de la paz, ha servido de insumo para que Hacer las Paces sea un proyecto cierto y viable gracias a experiencias vividas desde épocas ancestrales.

Encanta, por no decir lo menos, entender desde esa tradición oral indígena que conceptos como Amanecer la Palabra, Entretejer, Juntanza, Corazonar o Enfriar la Palabra, han sido fértiles en su cotidianidad para la mediación de conflictos.

El próximo 23 de octubre el doctor en Historia, Yezid David Sequeda Garrido, miembro del Centro Nacional de Memoria Histórica; María Teresa Rodríguez, comunicadora social con maestría en Territorio, Conflicto y Cultura; Juan Pablo Téllez, licenciado en Ciencias Sociales con maestría en Educación, y Estrella Liliana Cuervo, gestora cultural, mediadores del proyecto La Paz se Toma la Palabra, compartirán sus experiencias desde su implementación hace cerca de ocho años. Explicando además, cómo han trabajado la herramienta Hacer las Paces desde sus realidades en cada uno de los territorios.

LAS CINCO ESTACIONES

Adentrarse en el mundo de Hacer las Paces es posible visitando las cinco estaciones que conforman esta herramienta y que se encuentran, como el mecanismo de un reloj suizo, estratégicamente ubicadas en diferentes lugares de la Biblioteca del Banco de la República en Girardot.

Hacer las paces con la Naturaleza, Emociónate con la paz, El arte de habitarnos, Hilos de Paz y el Árbol filosófico, pueden conocerse con el acompañamiento de cuatro funcionarios de la entidad, que para este caso se conocen como mediadores. Adriana Alférez, Sofía Rojas, Nayibe Palacio y Giussepe Narváez, quienes a través de una visita guiada introducen en un mundo fantástico a los visitantes que deben tener mínimo 14 años de edad.

Como en la novela Rayuela, de Julio Cortazar, el orden en el que se visite cada una de las estaciones no tiene un rigor exigente; desde donde se inicie el encuentro hasta la estación final las anécdotas, los cuentos, los recuerdos, las sensaciones serán lo más relevante durante el recorrido.

El circuito saluda desde la entrada principal de la Biblioteca con la preeminencia de Hacer las paces con la Naturaleza. El cuento infantil El árbol generoso, del escritor Shel Silverstein, entrega su sabiduría en esta estación.

Es la relación de un niño y un árbol del bosque, en la que el amor incondicional de este último hizo que le entregara todo su ser al infante: sus hojas y ramas verdes, sus manzanas, y hasta su tronco para que construyera un bote en el que viajara. Al cabo del tiempo, con el regreso del niño convertido en un anciano infeliz y el árbol reducido a un insignificante tronco se presentó este diálogo: «” Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar tranquilo para reposar, estoy muy cansado”, dijo el niño. / “Bien, dijo el árbol reanimándose, un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate. Siéntate y descansa”. / Y él se sentó. / Y el árbol fue feliz».

Antes o después, no importa, en la Sala Infantil está esperando Emociónate con la paz, ambientada con el cuento infantil de Anna Llenas, El monstruo de colores.

Es el momento en donde las emociones cobran una importancia inusitada. Aprender a reconocerlas se hace necesario para mantener una sana relación consigo mismo y sus semejantes, ya que cotidianamente aparecen practicamente de manera imprevista.

Para Anna Llenas, lo dice en su cuento, las emociones «[…] Así, todas revueltas, no funcionan/ […] …y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves que bien? /Ya están todas en su sitio»: el amarillo es alegría; el azul, tristeza; el rojo, rabia; el negro, miedo y el verde, calma.

Al final de la historia el monstruo se tiñe de rosado: «Pero… ¿y ahora se puede saber qué pasa?». Bueno, ¡la historia no ha terminado!

Inspirada en una de las fotografías del arquitecto bogotano Alberto Saldarriaga Roa, que por su similitud evoca la antigua arquitectura girardoteña, cobra vida El arte de habitarnos. Aquí se llega con un papelito en el que se refleja la emoción o el estado de ánimo que manifestó el visitante tener luego de interactuar con el Monstruo de colores.

La réplica de la casa resulta de la exposición La experiencia de habitar. Alberto Saldarriaga y la arquitectura, que actualmente se exhibe en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá; corresponde a la fotografía titulada Mujer en puerta de casa, tomada en el municipio boyacense de Pachavita. Estas fotografías recogen el misterio mágico de la arquitectura, la relación sinfín de los lugares y las personas que termina en historias irrepetibles, y el lazo que se forma «entre la vida humana, el mobiliario y las paredes».

Con la casa, construida al fondo de la Biblioteca, se pretende crear un ambiente con el que el visitante tenga remembranza de su hogar. Y desde allí, recordar con alegría o nostalgia el olor escondido en los rincones de la casa habitada en la infancia; la alegría de sus colores; la comida para chuparse los dedos; los apapachos que emocionaban o los castigos que entristecían. Es decir, los momentos que no se olvidan.

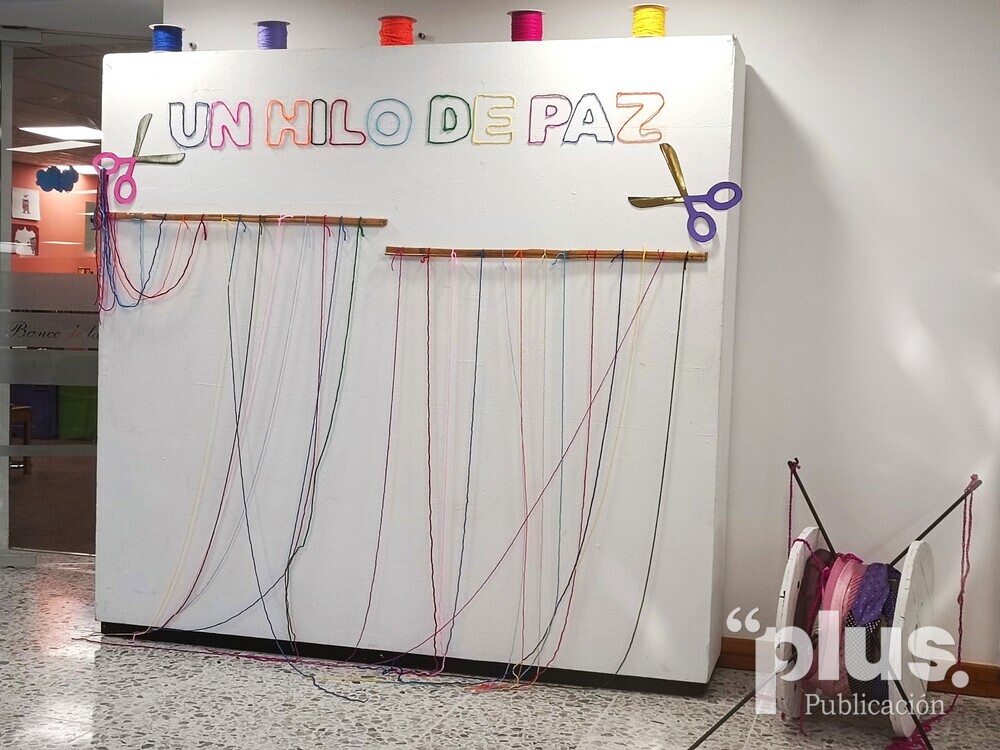

En el mismo contexto y no menos importante, Un hilo de paz tiene la intención de que los visitantes recuerden cómo era la relación con sus padres, hermanos, tíos, vecinos. Cómo enfrentaban y zanjaban las diferencias y disputas entonces. Cómo interpretan el espacio que habitaron y que hoy habitan, y la influencia de las experiencias de la infancia en su presente.

Tejer significa de alguna manera entrelazar, unir, edificar, que, para este caso, equivale a reconocer como individuo la manera cómo se resuelven los conflictos con los demás para logar un tejido de sana convivencia; de qué manera se hace con el vecino, con el socio, con el transeúnte y hasta con el enemigo.

En esta estación hay un asunto muy importante: poder distinguir el resultado que se obtiene cuando las diferencias se afrontan desde la ira o la calma; desde el desespero o la paciencia; desde el amor o el odio, desde la esperanza o la desesperanza.

Este periplo sería incompleto si no se tomara como otra fuente de conocimiento en el proyecto Hacer las paces la corriente filosófica que habla de la no violencia. Que en esencia rechaza el uso de la violencia física para alcanzar un cambio social o político, lográndolo mejor desde el argumento de la resistencia pasiva y activa, el diálogo y la comprensión.

Para Sofía Valentina Rojas Cárdenas, uno de los cuatro mediadores del Banco para este proyecto y que diseñó la estación, esta corriente «Es una aproximación interesante a la paz, porque no habla desde lo no pacífico sino desde una reivindicación de derechos. Que puede buscar estrategias para reivindicar esos derechos, que sean tal vez agresivas, tal vez contundentes, pero no violentas».

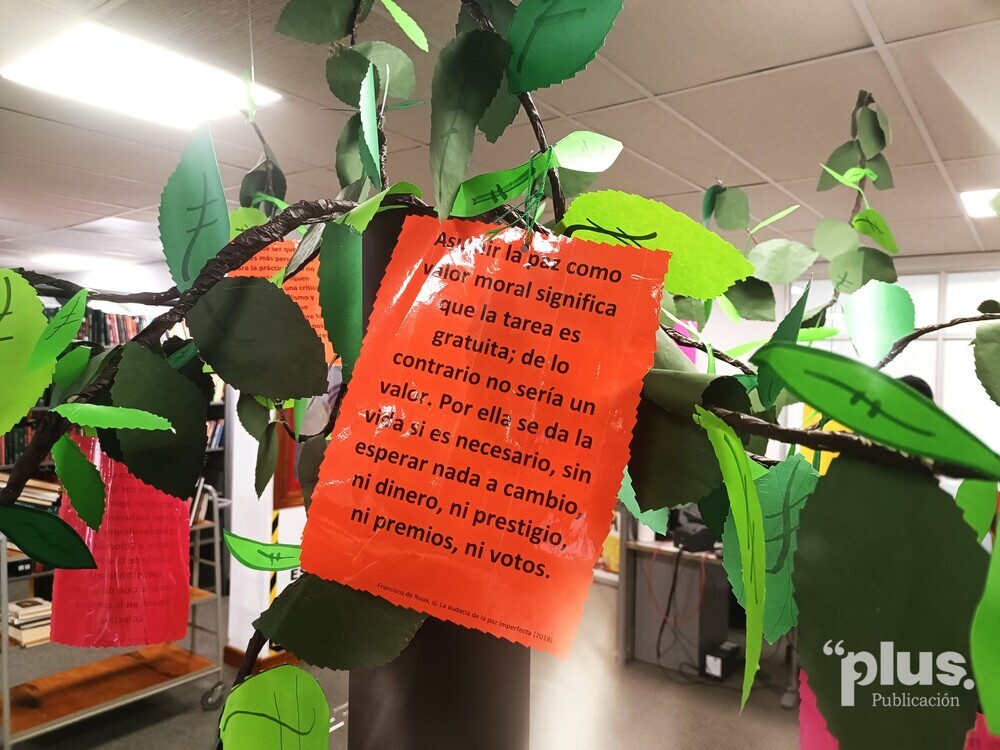

Colgando de sus ramas el Árbol filosófico ofrece como frutos provocativos, frases de filósofos y pacifistas de todo el mundo que desde sus experiencias enseñan la práctica de la no violencia.

En la abundancia de su follaje literario se encuentran, por ejemplo, frases del padre jesuita Francisco de Roux, por su influencia y trabajo permanente en el proceso de paz en Colombia que cobró importancia en el 2016. Para varios estudiosos la participación del padre de Roux representa la dimensión ética en el posconflicto, haciendo del perdón, la compasión y la memoria herramientas políticas.

En su discurso durante la entrega del documento final de la Comisión de la Verdad expresó: «La verdad no es para dividirnos más, sino para mirarnos a los ojos y reconocernos como seres humanos».

De sus ramas también se desprenden frases de John Paul Lederach, que, entre otras perspectivas, replantea el concepto de paz como un proceso continuo de relación, en donde la no violencia se transmuta en una forma de vida y de liderazgo social.

Para él, la no violencia no es sinónimo de pasividad: «Ser no violento no significa rehuir el conflicto, sino entrar en él con una energía diferente: la energía del respeto, la escucha y la empatía».

La lista de los que han entendido desde la no violencia el camino a la paz con un principio humanista es innumerable: Julie Potter, Martín Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Leon Tolstoi, Gene Sharp, Rigoberta Menchu Tum y muchos más.

La intención en esta esta estación es provocar desde las frases una llegada a la reflexión, al pensamiento crítico, a la introspección.

Llegar al Árbol filosófico supone un viraje en la manera de percibir el recorrido. En otras estaciones se piensa desde las emociones individuales, mientras que aquí, el destino principal es llevar a los visitantes a las emociones colectivas.

En síntesis, se pretende enseñar que la ira o el descontento debe ser un detonante de cambio, pero desde la no agresión violenta.

Al final de este recorrido, que puede ser intrigante y revelador, la experiencia de los visitantes, mediadores y mediadoras se alojará en el Rincón de la Memoria, proceso liderado desde sus inicios por Nayibe Palacio, y que termina siendo como un gran depósito de vivencias que en el tiempo se comparten con nuevos y futuros pasantes, para ir construyendo entre todos un país en donde ser diferentes no signifique ser víctimas ni victimarios; agresores ni agredidos, buenos o malos muertos.

El resultado que se espera con este y todos los esfuerzos posibles, es que el país desde sus comunidades y el territorio comience a sanar las heridas provocadas por el conflicto armado y la intolerancia, desde la memoria, el perdón y la reconciliación, sin que esto signifique perder la dignidad como seres humanos.